10月24日(金)

昨日と本日、スワン彗星は肉眼での視認ができませんでした。

こちらは現在天体望遠鏡に適した対象のようです。

一晩のうちに2個の彗星が間近に感じられて奇跡的です。

ただ、天気が味方してくれません。

本日も頻繁に濃霧を被りました。

天気に恵まれた地域の天文台に期待しましょう。

D=500mm f=6,000mm 2025.10.24 19:20:25 ISO 3,200 45s

2025年

2025年

昨日と本日、スワン彗星は肉眼での視認ができませんでした。

こちらは現在天体望遠鏡に適した対象のようです。

一晩のうちに2個の彗星が間近に感じられて奇跡的です。

ただ、天気が味方してくれません。

本日も頻繁に濃霧を被りました。

天気に恵まれた地域の天文台に期待しましょう。

D=500mm f=6,000mm 2025.10.24 19:20:25 ISO 3,200 45s

室根山においては久しぶりの晴天となりました。

レモン彗星は既に肉眼彗星まで発達していましたね。

2年連続の大彗星の出現は貴重です。

天体望遠鏡では倍率を落としても全体が収まりません。

そのかわり、核を視認して、より身近には感じられます。

広視野(肉眼)で、地上の風景を含めて楽しみましょう。

D=150mm f=1,800mm 2025.10.23 17:56:52 ISO 3,200 30s

中秋の名月まで、あと4日。

満月まで、あと5日。

月齢10.8の月です。

天体望遠鏡では、欠け際の影を伴う地形が見所です。

満月やその前後は陰影がありません。

お月見は肉眼(自分の目)で、風情を感じましょう。

D=150mm f=1,800mm 2025.10.02 19:30:51 ISO 100 1/60s

閉館時刻前後でもまだ高度が不足気味の土星です。

それゆえに海上から襲来する濃霧(ヤマセ)を通しての観望です。

午後10時を過ぎると霧が沈下し始める場合が多いですが・・・。

土星の高度もヤマセも残念な状況でした。

衝には半月程度手前です。

環を見ている位置がまだ真横に近くて串刺しの姿です。

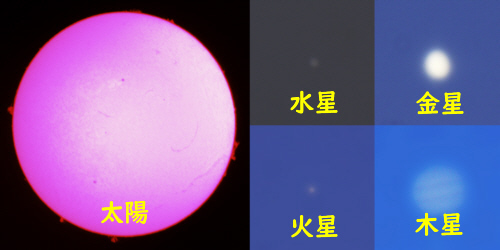

開館前に、観望対象を確認。

大気の状態が良くありません。

例年なら梅雨明け後は良好です。

今年は9月でも梅雨時期と変わりません。

高温の湿った大気が原因。

いつまで続くのでしょう?

梅雨明け後も、大気の状態が改善してくれません。

しかも、連日、雲が豊富です。

垣間見える太陽の現在。

暫く、認識できる黒点が見当たらないほど静寂でした。

ここのところ、活発な活動に戻りつつあります。

昨年同様、フレアーとオーロラをセットで観望したいものです。

D=120mm f=600mm 2025.08.28 14:02:12 ISO 400 1/50s

大気中の水蒸気が豊富というより、薄雲が広がっています。

星像も輪郭がすっきりしません。

雲に覆われる日が続いているので、これでもありがたい。

夜間は濃霧に覆われました。

また、予報は曇がちです。

少しでも早く大気の状態の良い日が訪れると良いですね。

D=500mm f=6,000mm 2025.07.13. 08:42:29 ISO 100 1/80s

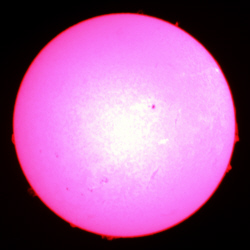

大気の状態は良くありません。

星々は、滲んだり、消失したりを繰り返しています。

太陽は光量があるので、大気の状態が分かりづらい。

目視でも詳細な部分が潰れていることになります。

残念な気分です

それでも活発な様子が感じられます。

D=120mm f=600mm 2025.06.28 16:54:22 ISO 400 1/80s

5月に入り、なかなか澄み切った空になりません。

薄雲を通して、残念な銀河の姿を眺めていました。

カセグレンの視野には入りませんでしたが、屈折の視野内で航空機の通過。

肉眼で確認できない人工衛星も頻繁に視野に入るようになりました。

上空が混みあってきたと実感する日もあります。

人工天体もなかなか華やかです。

D=150mm f=1,800mm 2025.05.19 20:50:30 ISO 3,200 135s

金星が極大光度を迎えました。

霞空の中、肉眼観望に挑戦。

辛うじて、視認できました。

天気予報では盛んに「寒気」と繰り返しています。

ここ2〜3日の霞空は上空のアイスダストなのかもしれませんね。

山頂付近は、まだ、寒さを感じる気温です。

D=500mm f=6,000mm 2025.04.27 10:30:00 ISO 100 1/800s

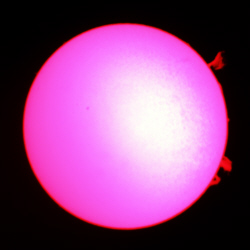

細部がつぶれてしまいました。

目視では、小さな黒点が複数と、その近くで広範囲にフレア関連の輝部、

また、コイルのようにループを描くプロミネンスでした。

活動期にしては穏やかな印象。

地球のプレート移動や太陽フレアだけ選んでも、未来の人類は

それらを意識しないで生活できる社会を築けるのでしょうか?

D=120mm f=800mm 2025.04.26 11:40:00 ISO 400 1/100s